“Stai dando a un’organizzazione il permesso implicito di essere complice del genocidio in Palestina, per poi fare donazioni a chi riesce a sopravvivere. Non ha davvero alcun senso ed è profondamente ipocrita. Hai potere nell’industria e potresti usare il tuo privilegio con intelligenza. Stai facendo una stronzata!”.

“Hai passato così tanto tempo a suonare in Israele e il pubblico ti ha dato tutto il supporto e il rispetto di cui avevi bisogno. È triste e deludente vedere che non dici una parola sugli ostaggi israeliani o sulle persone innocenti uccise al festival musicale Nova. Vergognati!”.

“Ecco un artista con le palle! Finalmente!”.

Alla fine di maggio 2025, questi tre commenti dai toni decisamente divergenti sono apparsi sotto lo stesso post Instagram. E non sono stati gli unici. In poche ore, il comunicato di Dixon, nome di punta della scena techno e house berlinese, di commenti ne ha raccolti oltre tremila. Il post, molto atteso dai fan e dalla comunità EDM in generale, riguardava la sua partecipazione al Field Day, festival elettronico previsto per il 4 giugno a Brockwell Park, Londra, dove sarebbe stato uno degli headliner insieme a Peggy Gou.

In quei giorni il Field Day era sulla bocca di tutti. Una lettera aperta firmata da duecentotrenta artisti – tra cui Ben Ufo, Brian Eno e Robert del Naja – aveva chiesto una presa di posizione forte da parte del festival contro il genocidio in Palestina e l’aderenza alle linee guida del BDS. La mancata risposta del Field Day, diventata poi tardiva, e, secondo molti, rimasta insufficiente, aveva convinto diversi artisti a passare all’azione. Nelle tre settimane precedenti al festival la line up del Field Day si era letteralmente dimezzata, con oltre venti artisti che hanno scelto di ritirarsi. Proprio mentre le cancellazioni iniziavano a prendere piede, Dixon ha pubblicato un post per confermare il proprio set, annunciando che avrebbe devoluto interamente il proprio cachet a un’organizzazione umanitaria attiva nella Striscia di Gaza. La scelta di Dixon ha scontentato molti, e per ragioni evidentemente opposte. Alla fine, pur decimato nella line up, il festival si è svolto regolarmente. Ma qual era il problema del Field Day?

Dopo una quindicina di edizioni in crescita, nel 2023 Field Day è passato sotto la proprietà di Superstruct Entertainment, una società britannica attiva nella produzione di festival musicali diventata in pochi anni un gigante del settore. Dalla sua fondazione nel 2017, Superstruct ha condotto un’aggressiva campagna di acquisizione, inglobando oltre ottantacinque cosiddetti macrofestival, tra cui Szieget (Ungheria), Mighty Hoopla (UK), Parookaville (Germania), Øyafestivalen (Norvegia), Hideout (Croazia), Flow Festival (Finalndia), Zwarte Cross (Olanda) e dozzine di altri. Insomma, che siate animali da festival o semplicemente avete viaggiato per ascoltare dal vivo i vostri artisti preferiti negli ultimi anni, è molto probabile che abbiate fatto tappa anche voi a un evento targato Superstruct.

Il passaggio non è stato traumatico come ci si potrebbe aspettare. Nella maggior parte dei casi, l’acquisizione ha riguardato non solo il marchio e le licenze, ma anche l’intero team di produzione dietro i singoli festival, assicurando continuità alle scelte artistiche e consolidando il lavoro fatto negli anni con una generosa iniezione di capitale. La campagna acquisti di Superstruct si è fatta più serrata nel post-pandemia, quando molti festival di successo erano sull’orlo della bancarotta. In quel periodo, il passaggio a una compagnia con grosse disponibilità finanziarie è stato visto da molti addetti ai lavori come un’ancora di salvezza – o una strada obbligata – per un comparto devastato da due anni di cancellazioni, incertezze e contributi statali insufficenti. Insomma, fin qui niente di nuovo. It’s capitalism, baby.

I problemi veri iniziano nel giugno 2024, quando Superstruct Entertainment viene comprata per 1.7 miliardi di dollari da Providence Equity Partners L.L.C., a sua volta parte di Kohlberg Kravis Roberts & Co – meglio noto come KKR, dai nomi dei tre fondatori. KKR è un fondo fiduciario a stelle e strisce con cinquemila dipendenti, sedi in una ventina di paesi e un portafoglio di investimenti stimato poco sopra i settecento miliardi di dollari. Come è lecito aspettarsi, un fondo di questo tipo non è un esempio di finanza etica. KKR investe letteralmente in tutto il pianeta e in qualunque cosa possa generare profitti: telecomunicazioni e sanità, energie rinnovabili e sviluppo software, raccolta differenziata e costruzioni. E anche nella pulizia etnica.

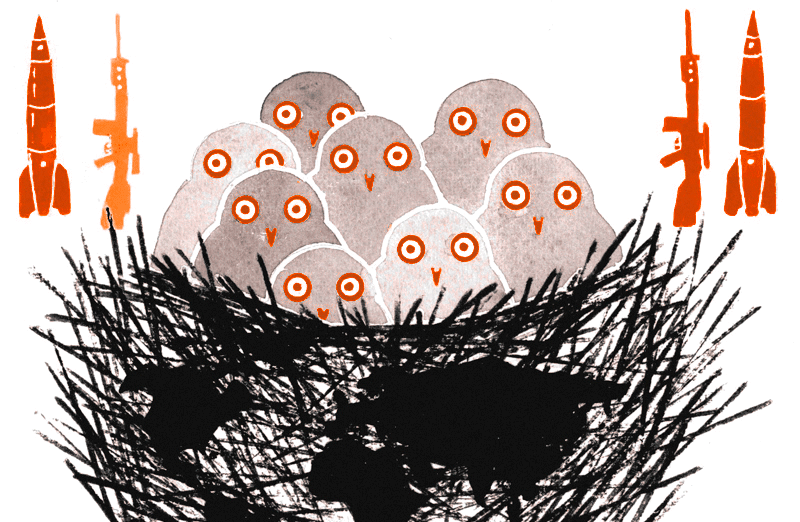

In Israele, KKR detiene quote di società operanti nel settore della cybersicurezza, dell’elaborazione dati e della produzione di armi. È anche azionista di maggioranza in una cordata di compagnie che offrono e pubblicizzano investimenti immobiliari nei territori occupati. Il corto circuito è servito: un comparto che lavora offrendo esperienze culturali e ricreative orientate (almeno sulla carta) alla promozione della diversità, della tolleranza e della pacifica convivenza si ritrova dalla sera alla mattina tra gli asset di un conglomerato che letteralmente investe nel genocidio. Come in un gioco di matrioske, nella più piccola c’è il tuo dj preferito – ma la più grande è sporca di sangue.

Dopo il Field Day, l’attenzione si è concentrata sulla Spagna. Qui il dibattito è cresciuto per diversi motivi. In primo luogo, Superstruct in Spagna ha fatto man bassa, acquisendo oltre venti dei festival più amati, tra cui Sónar, Viña Rock, Resurrection Fest, Monegros, Arenal Sound e FIB. In secondo luogo, il sostegno alla causa palestinese nel paese è forte e trasversale, e include (almeno in parte) anche il governo in carica. Infine, i festival in questione non hanno solo un notevole peso economico, ma sono parte integrante dell’identità di un paese che nel giro di trent’anni ha visto crescere la produzione culturale, la qualità della vita e i diritti civili – seppur con tutte le contraddizioni del caso; e che dalla sera alla mattina si ritrova alle dipendenze di un fondo che fa profitti col genocidio.

Il primo a finire sotto i riflettori è stato il Sónar, festival simbolo di Barcellona e riferimento europeo per gli appassionati di musica elettronica. Poche settimane prima dell’inizio, una lettera aperta firmata da ottanta artisti ha chiesto al festival di aderire alle raccomandazioni del PACBI (The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel), una delle entità al cuore del movimento BDS. Le richieste avanzate dal PACBI nei confronti del Sónar riguardavano inizialmente solo gli accordi di sponsorizzazione con McDonald’s e Coca Cola. Dopo un po’ di tentennamenti Sónar ha mollato gli sponsor, e PACBI ha rilanciato con la richiesta di una formale presa di distanza dagli investimenti di KKR e aderenza alle linee guida del BDS in termini di politica culturale. Come già il Field Day, Sónar ha preso tempo, probabilmente sperando che la polemica sfumasse. Alla fine, una tardiva presa di distanza c’è stata, assieme a dei chiarimenti circa la destinazione dei profitti. Nel mentre, circa cinquanta artisti hanno cancellato la propria esibizione. Sónar è comunque riuscito ad assorbire il colpo – per usare un eufemismo – segnando un record di 161 mila presenze tra il 18 e il 20 giugno. I biglietti per l’edizione 2026 sono già in vendita.

In attesa che il calendario porti un altro festival sotto i riflettori (mentre questo pezzo viene ultimato stanno iniziando le cancellazioni per il Monegros) ci sembra il caso di prendere spunto dalla vicenda per provare a buttare giù delle considerazioni di carattere più generale sul rapporto tra forme di protesta dal basso, politiche culturali e il funzionamento dell’industria musicale nel post-pandemia.

Iniziamo col dire che il boicottaggio spontaneo e diffuso a opera di artisti e pubblico dei festival targati KKR è sicuramente un’ottima notizia – per più di una ragione. Non solo testimonia la sempre più trasversale condanna delle politiche dello stato d’Israele, ma contribuisce a mantenere alta l’attenzione mentre Gaza scivola via dalle prime pagine dei giornali a causa del moltiplicarsi delle tensioni internazionali. Inoltre, cosa forse ancora più importante, segnala la diffusione di una serie di soglie etiche che tanta gente non è più disposta a superare e che riguardano la propria connivenza, anche involontaria, con il genocidio in corso. La pressione sui social costringe gli artisti a prendere posizione, e di conseguenza i festival, che devono dare conto delle assenze nella line up anche agli spettatori meno informati. Ci sono però altri fattori da considerare se si vuole sperare che questa campagna spontanea possa diventare qualcosa di più, e magari forgiare alleanze più ampie.

In primo luogo è bene ricordare che un boicottaggio, per essere efficace, deve dotarsi di coordinamento, obiettivi chiari e una strategia per raggiungerli. Per esempio, le linee guida ufficiali del BDS identificano gli eventi o i prodotti culturali da boicottare in quelli che ricevono finanziamenti diretti o indiretti da governo o istituzioni israeliane, ne alimentano la propaganda, o normalizzano l’occupazione. Le stesse linee guida sono inoltre esplicite nell’indicare che il boicottaggio deve essere il più possibile mirato e avanzare richieste specifiche, che di solito consistono nella cancellazione di un accordo di collaborazione, sponsorizzazione o partecipazione. E questo non è esattamente il caso dei festival in questione, dove artisti e pubblico al momento procedono in ordine sparso, e dove il legame con l’occupazione è obliquo e, in molti casi, decisamente sgradito.

In Spagna, assieme al dibattito è montato anche il disagio di chi si è trovato, suo malgrado, nell’occhio del ciclone. Il legame tra i singoli festival e KKR non è diretto, ma frutto di una catena di operazioni finanziarie che avvengono senza il coinvolgimento né il consenso dei diretti interessati. Macchine complesse come Sónar o Monegros impiegano migliaia di persone tra produzione, direzione, comparto tecnico e logistico, oltre agli artisti che – non dimentichiamolo – sono anch’essi lavoratori. Parlando con diverse di queste figure, i sentimenti più diffusi sono sconforto e senso di impotenza. Il fatto che larga parte del dibattito si svolga sui social con modalità che oscillano tra callout e shitstorm contribuisce ad aumentare la frustrazione di chi, da un giorno all’altro, si è ritrovato suo malgrado dalla parte sbagliata della storia.

Tra quelli che soffrono la contraddizione ma non riescono a partecipare direttamente al boicottaggio ci sono molti lavoratori che non hanno la possibilità economica di rifiutare ingaggi. Per gli artisti di piccolo e medio calibro pesano le penali previste per le cancellazioni e il rapporto con le proprie agenzie. Tra gli artisti maggiori, che sicuramente avrebbero la possibilità economica di cancellare, molti fanno riferimento a una rete di relazioni personali che li legano a determinate organizzazioni attraverso traiettorie condivise negli anni. Per le persone che hanno fondato e diretto questi festival, ora legate a Superstruct da contratti pluriennali, l’unica via d’uscita sarebbe rassegnare le dimissioni, pagare importanti penali e vedere il lavoro di anni andare alle ortiche o passare nelle mani di qualcuno che la contraddizione non la sente neanche. Sono scelte non impossibili ma sicuramente non prive di conseguenze, che sarebbe più facile sostenere collettivamente avendo chiaro il risultato che si vuole ottenere.

In assenza di coordinamento e obiettivi tangibili sembra però difficile segnare un punto che vada al di là di quanto già elencato. Se affondare il singolo festival è difficile, come dimostrano il Field Day e il Sónar, colpirne dozzine è praticamente impossibile. E anche se lo fosse, cosa si otterrebbe sul lungo termine? Superstruct è poca roba per KKR, la cui penetrazione nel tessuto economico rende inoltre difficile, se non impossibile, tenersene del tutto alla larga. In Spagna, per esempio, il fondo ha partecipazioni importanti nella prima compagnia telefonica del paese, MasMovil, nella catena di ristoranti Telepizza, nel parco divertimenti Port Aventura, e in decine di altre società. Nel Regno Unito, lo scorso anno è stato a un soffio dall’acquisire Thames Water, la società idrica di Londra. E via così in decine di altri paesi. In altre parole, l’eventuale collasso di Superstruct non sarebbe un grosso colpo per KKR, mentre disporre delle macerie potrebbe essere un compito titanico per il comparto musicale europeo. E allora, che fare?

Quello che tanti artisti, fan e lavoratori solidali stanno manifestando nel modo che riescono a permettersi (boicottaggi, comunicati, cancellazioni, devoluzioni del cachet in beneficenza, denunce dal palco, rinuncia al lavoro, e chi più ne ha più ne metta) è l’espressione di un disagio profondo a cui si cerca di trovare una soluzione individuale. E se fosse invece proprio questo disagio – nella sua dimensione collettiva – il dato da cui ripartire per provare a ribaltare il tavolo?

Il problema della presenza tossica di KKR non dovrebbe essere un affare del singolo festival, artista o spettatore. È invece un problema strutturale del settore culturale spagnolo e, per alcuni versi, europeo. Come tale, non può essere affrontato solo con scelte e sacrifici individuali, senz’altro ammirevoli, che hanno l’effetto di risolvere il malessere dei singoli senza tuttavia riuscire a intaccare lo stato delle cose. Il disagio, lo sconforto e la frustrazione andrebbero invece coltivati, condivisi, formalizzati e sbattuti sul tavolo con tutto il loro peso. Pensiamo a una piattaforma o una lettera aperta che coinvolga tutte le organizzazioni, gli artisti, i lavoratori, e la comunità degli spettatori e chiami in causa il governo e la società civile. Non per offrire soluzioni che sarebbero necessariamente parziali, ma precisamente per ingigantire la questione a tutti i livelli e farla diventare un problema condiviso. Qualcosa del tipo: “Hey, abbiamo questo grosso problema – così grosso che non è più solo nostro, ma anche vostro. Qualche idea per venirne fuori insieme?”.

L’onere della prima mossa in questo senso spetta senz’altro ai festival, che nella maggior parte dei casi hanno gestito la situazione in maniera pasticciata e debole. Comunicati generici e poco efficaci, evidentemente affidati a uffici stampa non avvezzi a gestire questo tipo di questioni, non hanno fatto che peggiorare la situazione. Invece di arroccarsi su posizioni difensive o tentare di salvare il salvabile, i festival dovrebbero invece giocare in attacco, canalizzando il malessere che accomuna tutte la parti coinvolte per provare a rispedirlo al mittente.

Ci sono già stati alcuni segnali di apertura in questa direzione. Il ministro spagnolo della cultura Ernest Urtasun ha affermato a maggio che “KKR non è il benvenuto in Spagna” esprimendo “preoccupazione” per la sua penetrazione nel settore della cultura. L’amministrazione di Rivas Vaciamadrid ha rescisso l’accordo con Sharemusic!, altra partecipata di KKR che organizza festival musicali, a partire dal prossimo anno. La creazione di una piattaforma comune potrebbe non solo amplificare ulteriormente le ragioni della protesta, ma anche incentivare il supporto istituzionale e, sul lungo termine, attivare la creazione di protocolli automatici di controllo o di una legislazione specifica che regoli gli investimenti nel settore della cultura.

Infine, la situazione dovrebbe servire da monito per una riflessione più ampia sulla direzione della musica dal vivo. Il dogma della crescita a tutti costi negli ultimi venti anni ha avuto un impatto particolarmente forte sulla scena della musica elettronica, riconfezionando le spinte più anti-normative in favore di un pubblico generalista, trasformando i DJ in superstar e il clubbing in un’esperienza a cinque stelle. Ma prima o poi arriva il conto da pagare. Oltre una certa soglia, i numeri iniziano a diventare appetibili proprio in quanto numeri, e non per quello che c’è dietro: cultura, sperimentazione, comunità. I grandi festival possono sembrare delle navi da guerra nello specchio d’acqua della musica dal vivo, ma nell’oceano del grande capitalismo finanziario sono poco più che zattere in balia delle onde – e dei pescecani.

Voci in disaccordo con la logica dei macro-festival iniziavano a farsi sentire anche prima dell’arrivo di KKR, per motivi che vanno dall’appiattimento dell’esperienza all’impatto ambientale insostenibile. Ma se i dischi non si vendono più, lo streaming paga quasi zero, club e locali chiudono e i piccoli festival indipendenti soffrono l’aumento dei costi e della burocrazia, il peso dei grandi eventi nell’economia del settore cresce fino a diventare irrinunciabile. È tempo, insomma, di ripensare il modo in cui la musica dal vivo si produce, si consuma e si performa. E di farlo insieme. (brian d’aquino)