Nel film di Scola del 1976, un giornalista si rivolge al protagonista (Nino Manfredi): «Lei, scusi, una parola per la tv?». «Vafangul’!». In quella commedia feroce la miseria non chiedeva compassione né sconti morali, ma rivelava tutta la violenza sociale delle baraccopoli romane e, implicitamente, dello Stato.

Cinquant’anni dopo, la miseria è la stessa: brutta, sporca e cattiva. I fratelli Ramponi, (Franco, Dino e Maria Luisa) vivevano da anni isolati in un casolare fatiscente alla periferia di Castel d’Azzano, senza acqua né luce. All’alba del 14 ottobre, un’esplosione ha cancellato tutto, compresa la vita di tre carabinieri, Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà.

“ECCO CHI SONO I FRATELLI RAMPONI”

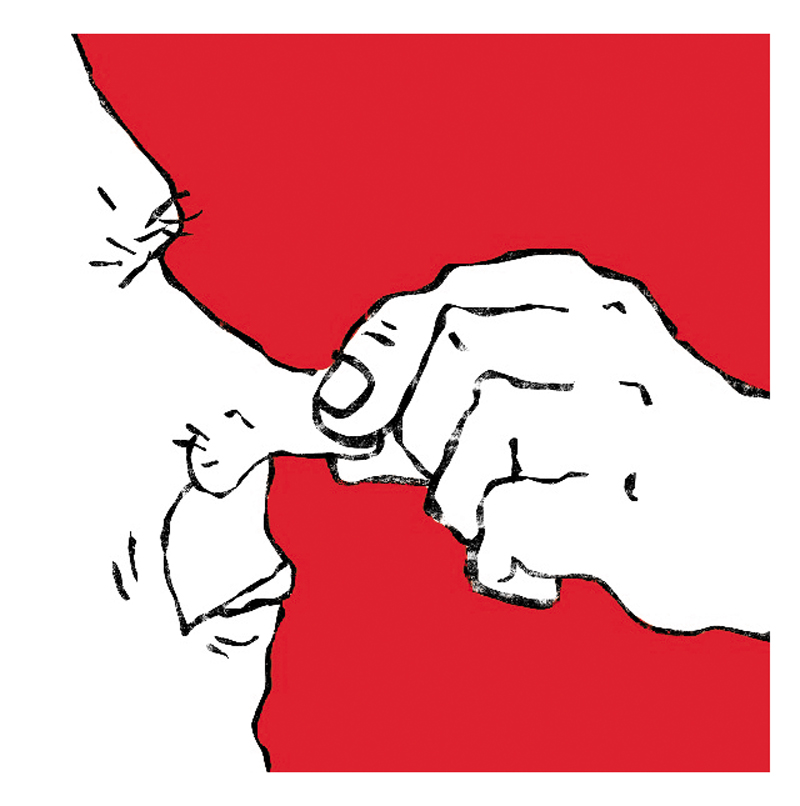

È cambiato il modo di raccontarla, la miseria. La tragedia è stata subito riportata come la follia di tre colpevoli assoluti. I giornali hanno fatto a gara a titolare “Chi sono i fratelli Ramponi”, e hanno scavato nei loro precedenti, nei loro rancori, nei video in cui denunciavano gli “avvocati che li hanno rovinati”. La narrazione di tutte le maggiori testate italiane costruisce una storia di malavita e devianza, dove il lessico sacrificale e religioso riservato ai carabinieri uccisi si accompagna a quello, vagamente moraleggiante, della follia che sostituisce il linguaggio della povertà per i Ramponi (diceva giustamente Ellen Raskin che “i poveri sono pazzi”). Su La Repubblica, un articolo ne fa quasi cronaca antropologica, titolando “vita da Medioevo” e evocando così, in un sol colpo, sia le condizioni materiali che un presunto arretramento morale e culturale. Il Corriere della Sera sposta il dramma sociale sul piano del patriottismo: “Il governo proclama il lutto nazionale.” In un altro articolo, Repubblica titola: “Fanno esplodere il casolare”, formulazione che chiude nell’intenzionalità criminale ogni spazio alla possibilità del “gesto disperato”, come recitava un titolo, sapientemente cassato dal direttore del giornale (fittizio?) in Sbatti il mostro in prima pagina. Non è il caso di fare polemica, spiegava Gian Maria Volonté: «Il lettore apre il giornale, guarda, se gli va legge, se non gli va tira via, ma senza la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni».

UNA STORIA DI QUOTIDIANA DISPERAZIONE

Ma dietro quei brutti volti sporchi dei Ramponi si vede chiaramente una vicenda molto più complessa di debiti, mutui, pignoramenti, battaglie legali, accuse incrociate, ignoranza e impotenza. Una storia che i giornali hanno preferito comprimere nella cornice perbene del delitto e del castigo.

Tutto comincia nel 2014 con un mutuo da settantamila euro con il Credito Padano, destinato a un frutteto. Le rate cessano presto e la banca avvia una procedura esecutiva. I Ramponi sostengono invece, da anni, che la firma fosse falsa: «Ci hanno portato via cose per un milione di euro», diceva Maria Luisa in un video del 2024 (Corriere del Veneto). Quale che sia la verità legale, rimane il fatto che tre disgraziati, già in condizioni di povertà assoluta, si sono visti togliere l’ultimo riparo, un tetto scassato senza servizi. Alla fine hanno reagito, a dir poco, maldestramente. La Procura di Verona oggi contesta ai tre fratelli il reato di strage, ipotizzando che l’esplosione sia stata preparata per uccidere. Già l’anno scorso si erano barricati in casa minacciando di farla esplodere. Non c’è dubbio: oltre che brutti e sporchi, i Ramponi sono anche cattivi. Sarebbe da chiedersi se lo sarebbero stati, in condizioni sociali e di dignità diverse, o se sia un tratto antropologico dei poveri.

CRISI ABITATIVA

Eppure la notizia, per i giornalisti italiani, non sta nella crisi sociale che il paese sta vivendo attorno a sfratti e sgomberi, specialmente, e sempre più spesso, ai danni di persone anziane. Giusto alcuni casi recenti:

8 ottobre 2025, Sesto San Giovanni (Milano): settantunenne si lancia dal sesto piano mentre l’ufficiale giudiziario notifica lo sfratto; lascia biglietto (“Non ce la faccio più”).

15 maggio 2019, Torino (Palazzo di Città): Dipendente comunale sessantatreenne si uccide nella sede municipale; aveva subito uno sfratto esecutivo.

16 luglio 2015, Genova (Sestri Ponente): Si getta dalla finestra “a causa dello sfratto”.

19 dicembre 2013, Torino (quartiere Parella): cinquantenne si impicca al balcone; in tasca l’ingiunzione di sfratto da eseguire entro trenta giorni.

La vera notizia, a quanto pare, sono i funerali di Stato per i tre carabinieri morti sul lavoro, diventati eroi al pari dei loro colleghi caduti nella lotta alla mafia. Sia chiaro che il sacrificio individuale di chi perde la vita nell’adempimento del dovere merita un rispettoso riconoscimento dallo Stato e da tutti. Tuttavia trasformare gli esecutori di uno sgombero ai danni di tre contadini semianalfabeti in martiri della legalità, senza alcuno sguardo critico sul contesto, significa spostare il discorso sul piano liturgico, rendendolo impermeabile a ogni analisi e, in ultima analisi, rassicurante, funzionale allo status quo.

Questa è una costante dei casi di cronaca simili a quelli citati. Diritto alla casa? Non se ne parla nemmeno. Povertà, ingiustizia sociale, sopruso, ignoranza? Neanche un accenno, se non carico di giudizio morale. Si sa tutto di come vivevano quei debosciati dei Ramponi, la loro follia, il degrado, la perversione del bisogno. La proprietà, invece, resta anonima e inviolabile: nessun giornale, fino al 15 ottobre, dice chi abbia promosso lo sgombero. Dalle notizie sul mutuo si può solo ipotizzare un contenzioso bancario. La povertà ha nome e volto, la proprietà mai; nel racconto mediatico, è una divinità incorporea che non si nomina. I Ramponi invece hanno il physique du rôle, sono perfetti nel loro ruolo “da Medioevo”.

IL LINGUAGGIO DEL POTERE

In questa asimmetria si gioca la partita morale, già persa, della nostra informazione. La legge, nel suo linguaggio neutro, non distingue tra disperazione e criminalità. Qui dovrebbe intervenire il giornalismo, che racconta la complessità del reale, problematizza, cerca le cause oltre la cronaca. Ma il linguaggio semplificante dei giornali mira a tutt’altro effetto:

- I verbi d’azione (“fanno esplodere”, “innescano”, “provocano”) fissano la colpa nel gesto, non nel problema che a quel gesto ha portato.

- Gli aggettivi morali (“folli”, “pericolosi”, “isolati”, “da Medioevo”) trasformano la miseria in colpa antropologica, e persino estetica.

- L’assenza del soggetto economico protegge, evitando ogni possibilità di problematizzazione, la proprietà al di sopra della dignità delle persone, siano pure i Ramponi.

- E infine, la centralità delle vittime in divisa riporta tutto al campo del sacrificio patriottico, dissolvendo ogni questione sociopolitica, o solo intellettualmente onesta, in un confuso senso di italianissimo orgoglio.

Ecco come si costruisce il discorso pubblico in modo che rimanga entro i limiti dell’accettabile. “Ecco chi sono i fratelli Ramponi”, recitano i titoli. La risposta che danno i giornali impone una domanda unica coprendo quell’altra, più urgente, e canalizzando la curiosità del lettore su questi delinquenti senza appello.

Ma l’altra domanda merita ancora di essere posta: perché erano ridotti a vivere in quelle condizioni? Sono vere le accuse che fanno di truffa e falso? Cosa spinge a far saltare in aria la propria casa, rischiando di morire, e di uccidere, pur di non lasciarla? In altri termini: gli interessi di chi stavano difendendo, a costo della propria vita, i tre carabinieri? Perché una cosa è certa: lo Stato era lì per tutelare una proprietà, non persone in difficoltà materiale e psicologica estrema, non per aiutare dei cittadini di serie B… Brutti, sporchi, e cattivi. (antonio malatesta)