C’è qualcosa di stonato e grottesco nei toni trionfalistici con cui è stata celebrata la riapertura dell’Istituto penale per i minorenni dell’Aquila. Bisogna avere una concezione distorta di cosa possa costituire una “giornata di gioia”, per usare le parole del sottosegretario Delmastro, presente all’inaugurazione, per festeggiare la riapertura di un carcere in questi termini, tanto più se destinato a minori.

Non si trattava di locali abbandonati o inutilizzati, come si è voluto far credere, ma di un presidio pubblico pienamente attivo. Infatti, fino a poco tempo fa, i locali di Acquasanta ospitavano i corsi di economia dell’Università dell’Aquila, con una mensa utilizzata anche dagli studenti del vicino conservatorio.

Nel suo intervento, Delmastro ha parlato della chiusura di una “pagina nefasta”, riferendosi alla decisione dell’allora ministro Orlando di chiudere l’Ipm. Una decisione definita “sciagurata, improvvida”, ma che in realtà permise alla struttura di diventare una sede universitaria in un momento in cui la città tentava ancora di rialzarsi dalle proprie macerie, restituendo così alla collettività uno spazio pubblico e formativo.

Fu proprio quella scelta a consentire, nel 2014, l’assegnazione definitiva della struttura all’ateneo, che nel frattempo aveva investito per adeguarla alle esigenze didattiche. Nel maggio 2023, però, Delmastro ha rivendicato la proprietà dell’edificio per restituirla a quella che ha definito la sua “funzione originaria” di istituto penale. A gennaio 2025 i docenti sono stati costretti a sgomberare e da marzo i lavori di riconversione sono proseguiti a ritmo serrato. Una rapidità di esecuzione che raramente vediamo sui nostri territori e quasi mai trova riscontro nel potenziamento dei servizi pubblici essenziali.

Sempre durante l’inaugurazione si è definita “impropria” la destinazione universitaria, per poi celebrare come vittoria la riconversione alla detenzione degli spazi, presentando l’Ipm addirittura come un’opportunità per il territorio, nonché come il riscatto di “uno scippo subito dalla città” (parole del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi). Un pericoloso rovesciamento ideologico che occulta il fatto che proprio il carcere dovrebbe essere il massimo fallimento di una società e delle sue istituzioni.

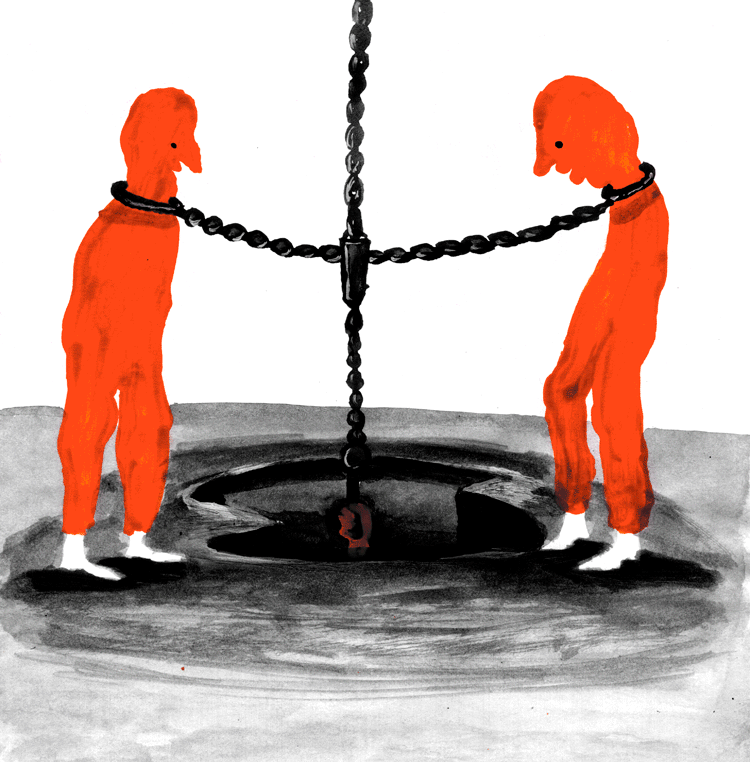

Questo rovesciamento di senso si inserisce nel solco tracciato dalla cosiddetta “rinascita” dell’Aquila, immaginata dalla giunta Biondi e non solo. Una rinascita che passa per una società ossessionata dal controllo, convinta che la repressione, e non la presa in cura della popolazione che vive sul territorio, possa colmare i vuoti lasciati dallo smantellamento delle politiche sociali. Nel frattempo, dissenso e malcontento vengono neutralizzati, anche qui in linea con le politiche promosse dal governo nazionale.

L’impianto ideologico che ha generato la riapertura dell’Ipm, d’altronde, è in piena continuità con le tendenze nazionali. Quelle imposte, per esempio, con il Decreto Caivano (non a caso più volte evocato durante l’inaugurazione), oggi assunto a modello per il trattamento del “disagio giovanile”, riducendo il tema a mera questione di ordine pubblico. Un decreto che ignora le cause sociali, economiche, culturali dei problemi e che non ha mai voluto affrontarne la complessità, alimentando piuttosto una narrazione emergenziale permanente, utile a giustificare misure eccezionali, ridurre l’uso di misure alternative, estendere la detenzione amministrativa, arrivando a colpire pesantemente minori in età scolare.

Tra le giustificazioni offerte per la riapertura del carcere minorile si è parlato, com’era prevedibile, anche di sovraffollamento. Basta leggere i dati dell’associazione Antigone per scoprire che l’applicazione del Decreto Caivano è tra le principali cause dell’aumento della popolazione carceraria minorile. Tutto questo, ovviamente, viene sottaciuto e avvolto nella ripetizione ossessiva di slogan del tipo “lo Stato torna presente sul territorio”, le stesse parole pronunciate da Giorgia Meloni a Caivano e rilanciate da Delmastro davanti al nastro tricolore del nuovo istituto penale.

È curioso come lo Stato torni a essere presente con prontezza solo quando deve mostrare i muscoli e dispiegare i propri dispositivi di violenza. Molto meno solerte quando si tratta di ricostruire le scuole della città, ancora in attesa della piena riconsegna; o di affrontare il debito strutturale che strangola la sanità abruzzese (era presente anche il presidente della Regione, il romano Marco Marsilio) ridotta a sopravvivere a tentoni, tra continui tagli; o di garantire consultori, sportelli territoriali, spazi pubblici essenziali che invece continuano a chiudere, in particolare quelli rivolti alle donne e ai soggetti più fragili.

Questa impalcatura repressiva ha bisogno di una legittimazione simbolica, e l’ha trovata in un concetto tanto potente quanto di recente strumentalizzato: il diritto all’affettività. Durante l’inaugurazione si è molto insistito sulla possibilità, per i minori che sono detenuti nel “nuovo istituto” (potrà accoglierne fino a ventotto), di scontare la pena senza essere allontanati dal proprio contesto territoriale. Un diritto fondamentale che dovrebbe essere sempre garantito, ma che, nella realtà concreta del carcere e considerando le condizioni materiali che la detenzione impone (dall’abuso sistematico di psicofarmaci ai numerosi atti di autolesionismo, fino al progressivo annientamento emotivo e relazionale), finisce per ridursi a un’etichetta di comodo, appiccicata per coprire un’operazione afflittiva continuativa che poco ha a che vedere con la fruizione occasionale dell’“affettività”.

La retorica della “prossimità” è un inganno più o meno consapevole, e l’ipocrisia diventa lampante anche nelle parole della garante Monia Scalera, che recita il mantra del carcere come “estrema ratio”, mentre il ministro Nordio annuncia con una lettera l’apertura di altri due istituti minorili entro dicembre, entrambi all’Aquila. Vale la pena ricordare che la stessa Scalera, pochi mesi fa, ha pubblicamente negato l’esistenza del sovraffollamento a Castrogno, Teramo, uno degli istituti più in affanno d’Italia da questo punto di vista; un luogo attraversato da numerosi suicidi e atti di autolesionismo, tanto che è lecito domandarsi quale tipo di garanzia possa offrire una figura istituzionale che normalizza pubblicamente simili realtà.

Tutto questo rientra in un disegno preciso. Il carcere minorile è il tassello più inquietante di un’architettura repressiva fondata sull’idea che lo Stato non solo possa, ma debba esercitare violenza: una violenza preventiva che ora vorrebbe essere anche pedagogica, che si erge a strumento ordinario per tappare le falle che esso stesso ha prodotto e continua a produrre. (francesca di egidio)