Quando, nell’aprile del 2021, durante una trasmissione giornalistica della Rai, viene dedicato un approfondimento al tema “I disturbi dei giovani dopo un anno di pandemia” le telecamere entrano nel reparto di neuropsichiatria dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, diretto da uno dei luminari del settore, Stefano Vicari. La scena è molto diversa da quella che, in altre trasmissioni, racconta il quotidiano lavoro di altri reparti di questo ospedale: alla neuropsichiatria infantile, infatti, si accede attraverso una pesante porta d’acciaio, chiusa e allarmata, che la giornalista definisce «di massima sicurezza, dove dietro a porte antifuga ci sono telecamere in ogni stanza, e letti, armadi, comodini ancorati a terra». Poi Vicari aggiunge: «Non ci sono maniglie o appigli perché questi potrebbero essere uno strumento per potersi appendere. I sanitari sono in acciaio e non di ceramica in modo che non possano essere rotti e quindi utilizzati ancora una volta per farsi del male». Sia chiaro: nessun segno di incuria o sciatteria, anzi, tutto è assolutamente lindo e pulito, clinicizzato; medici, infermieri e inservienti sono tutti perfettamente in camice bianco. Eppure, nonostante alcuni disegni alle pareti e le riprese che indugiano su un bambino intento a giocare con una macchinina, le immagini restituiscono a chi scrive un profondo senso di claustrofobia e tensione, un ambiente che lascia riecheggiare dispositivi asilari.

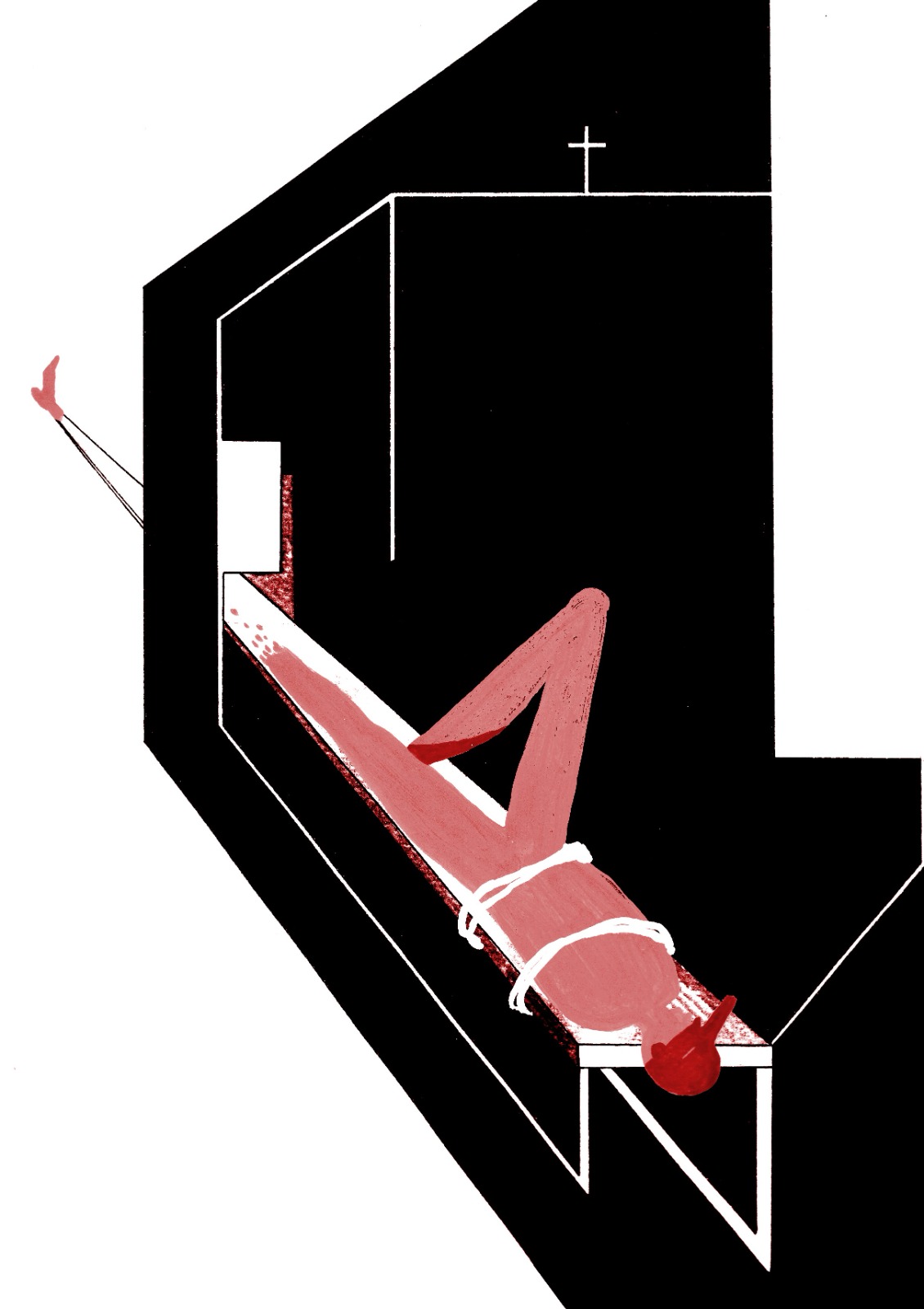

Non mi ha sorpreso dunque apprendere, successivamente, da alcune inchieste giornalistiche, che in quell’ospedale si utilizzi la contenzione fisica sui minori. D’altro canto, seppure spesso resti una prassi sottaciuta, anche in Lombardia ci sono reparti di neuropsichiatria (a volte pure quelli per adulti) in cui sono legati bambini e adolescenti, e così, seppur in assenza di dati certi, possiamo ipotizzare avvenga anche in altre regioni italiane. Bambini, ragazzi, giovani, sono dunque legati ai letti, braccia, gambe, a volte anche con il corpetto per il busto (e non solo nei reparti ospedalieri) come accade agli adulti e agli anziani, perché la contenzione, tra i più evidenti e dolorosi lasciti dell’armamentario manicomiale, continua ad essere parte sostanziale dell’intervento psichiatrico (e non solo di questo).

Le tanto attese Linee di indirizzo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale, approvate il 23 ottobre scorso dalla Conferenza Stato-Regioni, pur dichiarandosi “una cornice di carattere generale accompagnata da indicazioni specifiche per favorire il percorso di progressivo superamento della contenzione nei luoghi di cura della salute mentale”, e pur richiamando, con la Cassazione, che la contenzione non possa mai considerarsi un atto sanitario, scivolano, nelle ventuno pagine di cui sono composte, nella sostanziale e acritica accettazione dello status quo, che nel breve e inconsistente paragrafo dedicato alle “specificità dei servizi di neuropsichiatria per l’infanzia e adolescenza” trova la sua più eclatante e sconcertante dichiarazione: “in riferimento alla prevenzione della contenzione dei minori – si afferma – valgono gli stessi principi generali descritti per gli adulti”. Nessuna specifica valutazione, nessuna adozione di un principio precauzionale almeno più stringente, nessuna considerazione sulla portata che quell’evento potrà avere sul futuro sviluppo del ragazzo, solo una serie di minime raccomandazioni che chiedono di informare e coinvolgere i genitori, di prestare particolare attenzione alla gestione ambientale e relazionale (soprattutto in caso di abuso di sostanze), di coinvolgere i minori nella formalizzazione di un non meglio specificato “piano crisi”, di utilizzare strategie mirate di analisi e modificazione delle catene comportamentali per la gestione della crisi nelle persone con disabilità intellettiva e/o autismo (sia adulte che minori). In ultima analisi si potrebbe affermare che queste Linee di indirizzo siano tra i primi documenti ufficiali in cui si legittima il ricorso della contenzione anche sui minori (certo come extrema ratio legata allo “stato di necessità”, la cui definizione e qualificazione, però, restano sostanzialmente vacue e discrezionali).

Più complessivamente, tanto per gli adulti quanto per i minori, la solita elencazione di “buone pratiche” e le cinque striminzite “indicazioni per il progressivo superamento della contenzione” finiscono col rappresentare, come nelle tante linee guida di diverse aziende sanitarie che si sono succedute negli anni, da un lato, un vuoto esercizio di retorica dei buoni propositi, dall’altro una congerie di atti dal carattere meramente burocratico, volti a definire la correttezza delle procedure, a volte rischiando di produrre un paradossale effetto di ampliamento della liceità del ricorso alla contenzione. Si tratta, in definitiva, di un documento non solo inutile ed evanescente, privo di analisi di dettaglio e di contesto, di contenuti di merito rispetto alle necessarie risorse umane ed economiche, di un qualsivoglia valore prescrittivo, ma che rischia di essere, nella sua inerzia, anche pericoloso. Anche perché è al vaglio del parlamento un disegno di legge, il ddl Zaffini – presentato dal senatore di Fratelli d’Italia e adottato come testo base per la riforma del settore dalla Commissione Affari Sociali del Senato –, in cui, nella sostanziale indeterminatezza di alcune allocuzioni, si legittima normativamente il ricorso alla contenzione, lasciandone indefiniti i confini applicativi. La specifica previsione del disegno di legge sulla contenzione, come formulata, pare in linea con il più complessivo impianto della proposta normativa, innervata su una visione securitaria e fortemente medicalizzata della sofferenza psichica, ricondotta in un alveo di interventi psichiatrici i cui argini sembrano segnati, da un lato, da un paradigma prettamente biologistico del disturbo e del disagio mentale, dall’altro, dalla riproposizione, stemperata nella formulazione dell’incolumità (propria e di terzi, soprattutto degli operatori), dell’equazione tra malattia mentale e pericolosità sociale e personale. L’eventuale saldatura tra questo ddl e le linee di indirizzo adottate dalla Conferenza, rappresenterebbe un rischio mortale per i principi sanciti con la legge 180.

Le Linee di indirizzo, inoltre, si concentrano sull’utilizzo della contenzione nel solo spazio dei reparti psichiatrici ospedalieri (per adulti e minori) e delle Rems, non prendendo in considerazione tutti gli altri luoghi in cui la contenzione rappresenta un mezzo di intervento routinario, innanzitutto le residenze per anziani. Ancora, al di là della mera individuazione concettuale, nel documento si sceglie di non affrontare il tema della contenzione ambientale e farmacologica, come se, nella realtà fattuale, le diverse tipologie di contenzione non agissero intrecciandosi e sovrapponendosi.

Il tema, in sostanza, appare affrontato in modo assolutamente parziale, soprattutto slegato dalla permanenza di quei dispositivi di internamento che, nei diversi luoghi, sottraggono libertà in nome della sicurezza, mortificano diritti e dignità delle persone riproponendo la stanca retorica del “è per il suo bene”, consentono margini di profitto altissimi agli imprenditori delle strutture private che sopperiscono alle carenze determinate dai mancati investimenti nel pubblico, legittimano una formazione di medici, infermieri e operatori in cui il sofferente smette di essere persona per diventare un mero corpo malato.

Ecco, soprattutto, in queste Linee di indirizzo non ci sono le persone sofferenti, le storie di chi è morto di contenzione, i vissuti di chi, pure sopravvissuto, continua a portare una ferita profonda di fascette che non solo hanno bloccato i suoi arti, ma, soprattutto, hanno profanato il suo sé. Questo documento, allora, mantiene l’abissale distanza d’offesa tra chi lega e chi è legato, tra chi si ritiene normale e chi è considerato anormale e pericoloso, tra chi ha e chi non ha. (antonio esposito)