Palermo, martedì 18 marzo 2025. Per tutto il pomeriggio un elicottero sorvola Ballarò. Pattuglie di carabinieri, polizia e vigili urbani battono le strade, passano e ripassano accanto al campo di bocce di via Albergheria, davanti al pensionato San Saverio, nei punti in cui si sono accese le vampe negli anni passati. Di solito, il pomeriggio del 18 marzo si vedono ragazzini girare per il quartiere spingendo cassonetti pieni di legna, cercando un posto dove accatastarla. Oggi no. “St’annu, unn’a fannu fari a nuddu” (“quest’anno non la fanno fare a nessuno”, la vampa), commentano alcuni parrocchiani sugli scalini di San Giuseppe Cafasso, gli occhi in su a guardare gli elicotteri, le conversazioni accompagnate dal rumore del flappeggio delle pale del rotore.

Alle 18 si alza una colonna di fumo bianco davanti al Civico. Un elicottero della polizia staziona sopra l’ospedale. Un’ora prima non c’erano segni di preparativi. Hanno rovesciato i cassonetti dell’immondizia e li hanno disposti lungo due file; alcuni sono incendiati, l’immondizia all’interno brucia, squagliando il polietilene insieme all’asfalto della strada. Nell’area del parcheggio di via Carmelo Lazzaro, delimitata dai cassonetti, arde una piccola vampa. Tra l’immondizia sono stati affastellati in fretta e furia alcuni pannelli di compensato, gli unici pezzi di legno che i ragazzini sono riusciti a trasportare senza farsi notare. Per il resto, le fiamme sono alimentate dalla plastica. L’aria è irrespirabile.

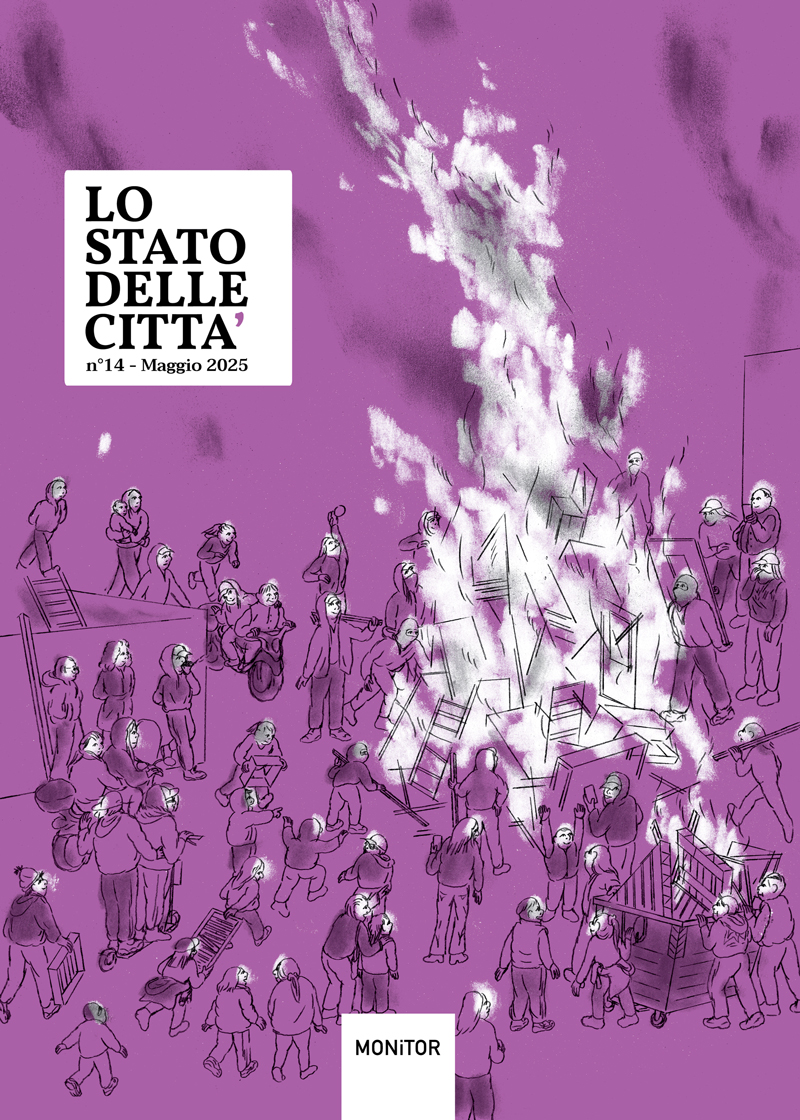

Mi avvicino alla vampa, scatto una fotografia – l’unica della serata. Intorno al fuoco non c’è nessuno. Il falò propiziatorio di legna vecchia, preparato e acceso dai ragazzi all’imbrunire della vigilia della festa del santo, brucia nonostante i divieti. Ma non c’è nessuno a scaldarsi e a mangiare intorno alle fiamme, non ci sono adolescenti che giocano a saltarle e ad alimentarle con altra legna. Il centro del rito si è spostato, il fuoco principale sarà un altro, l’attenzione della gente del quartiere è rivolta a uno spettacolo diverso.

Accanto ai cassonetti bruciati, è stata rovesciata una campana del vetro. Diversi ragazzi camminano con bottiglie di vetro in mano, le trasportano ai lati della strada, ammucchiandole tra le auto e i motorini, sul marciapiede. Molti indossano il passamontagna, altri si coprono il volto con cappucci, fazzoletti, bandane, sciarpe, magliette annodate dietro alla nuca. Si muovono veloci, si chiamano a voce alta, osservano attenti quello che succede intorno. Scherzano tra loro, giocano. Aspettano la polizia. La gente guarda la scena, appoggiata ai muri delle case, alle saracinesche dell’edicola, davanti alle vetrine della salumeria, della pizzeria, del centro scommesse, o in piccoli gruppi in mezzo alla strada, sotto gli alberi dell’aiuola davanti al Civico.

Si sente la sirena di un’ambulanza avvicinarsi; i ragazzi si muovono compatti verso le barricate in fiamme, si calano i passamontagna sul volto. Poco dopo, arrivano due autoblindo della celere e un’autopompa dei vigili del fuoco. I ragazzini gli tirano contro una grandinata di bottiglie, alcuni restando in sella ai motorini accesi, suonando i clacson all’impazzata. Il vetro si schianta contro l’asfalto, il parabrezza del blindato e le fiancate delle automobili parcheggiate. I poliziotti scendono in tenuta antisommossa, sparano due lacrimogeni sui ragazzini a pochi metri di distanza, che si disperdono. Alcuni continuano a lanciare bottiglie: si staccano dal gruppo, corrono verso la polizia, caricano il braccio e scagliano una bottiglia, poi ritornano nel gruppo. I lanci si fanno più frequenti, le bottiglie volano più vicine agli agenti, i ragazzini si avvicinano sempre di più, fanno a gara tra loro. Uno arriva a pochi metri dalla fiancata dell’autoblindo aperto, prende la mira e tira una bottiglia di birra vuota sugli agenti; tre di questi si staccano dal cordone e partono all’inseguimento, appesantiti dall’equipaggiamento. Il ragazzino resta a guardarli, aspetta che arrivino a pochi passi da lui, si gira e corre veloce guadagnando terreno in pochi istanti.

Mi allontano per stare al riparo dalle bottiglie, mi sposto vicino a un gruppo di adulti che osservano lo scontro da un’aiuola. Fanno il tifo per i ragazzi, ridono della goffaggine della polizia. Inizio a sentirmi meno sconvolto dalla scena, recupero in parte il senso del rito, della comunità che osserva i giovani maschi esibire il proprio coraggio intorno alle fiamme. C’è qualcosa di radicalmente diverso però: il gioco è diventato più pericoloso, le fiamme fanno solo da contorno, la prova di iniziazione è molto più violenta. Sento che non c’è controllo collettivo, gli adulti commentano spaesati: “Ai tempi i nuatri un c’era tuttu stu finimunnu! Chisti parunu scene i guierra”. Qualcuno prende le distanze, un esercente dice ai ragazzini di spostarsi dai tavolini del suo locale.

I poliziotti si schierano su due fronti ai lati del furgone, gli scudi compatti uno sull’altro. Gli assembramenti si sciolgono, si riformano rapidamente poco lontano, al riparo da eventuali cariche. I ragazzi continuano a tirare bottiglie, si muovono in continuazione tra i capannelli di persone, attraversano la strada, girano intorno all’isolato, si confondono tra gli spettatori, poi scattano di corsa, lanciano quello che trovano e tornano indietro. I poliziotti rientrano dentro il mezzo che parte a sirene spiegate, sfonda la barricata di cassonetti ancora in fiamme. Il fronte dei ragazzini si disperde veloce, alcuni retrocedono su via Giuseppe Basile e dal centro della strada continuano a lanciare bottiglie. La polizia spara due lacrimogeni sui ragazzi, nel frattempo i vigili del fuoco azionano la pompa sui cassonetti, mentre volano ancora bottiglie.

È buio ormai. Le fiamme si spengono, il rito si è consumato. Le macchine e i motorini riprendono a circolare tra i resti carbonizzati, le persone si allontanano. Pian piano, i ragazzini sciolgono i fazzoletti e tolgono i passamontagna. L’elicottero della polizia si sposta finalmente, ci sono altri fuochi accesi in altre periferie. La città continua altrove la sua guerra alle vampe e ai bambini che le accendono.

QUINDICI ANNI DOPO

Quindici anni fa, quando lavoravo come operatore di un centro sociale allo Zen 2, avevo seguito i bambini del quartiere nella preparazione della vampa di San Giuseppe. I preparativi erano iniziati a fine febbraio, ogni pomeriggio i ragazzini giravano per le case, le botteghe e le officine, raccogliendo mobili vecchi, persiane e porte dismesse, che accatastavano in una piramide al centro dello sterrato davanti all’insula dove abitavano molti di loro. C’erano anche ragazzine a raccogliere la legna e a giocare, a comporre insieme la piramide di legno, ogni giorno più alta, ad arrampicarsi e a saltare giù dalla vetta a turno, atterrando su un vecchio materasso. Dall’altro lato della strada, altri facevano un’altra vampa. I due gruppi rivaleggiavano, si contendevano il legno portato dagli Ape degli sbarazzi e dai furgoni dei giardinieri, che di solito scaricavano vicino a quelli che gridavano più forte, o che erano più svelti a vederli arrivare dallo stradone e a chiamarli. Poi, la sera del 18 marzo, gli adulti accendevano le vampe, il quartiere scendeva in strada, o si affacciava al balcone a guardarle. Arrivava la polizia, gli agenti scendevano dalle volanti, controllavano, poi risalivano e se ne andavano. La vampa continuava a bruciare fino a mezzanotte passata, con i bambini che giocavano tra i tizzoni semi-consumati. Alla fine, avevano vinto entrambi i gruppi: ogni ragazzino del quartiere, nei giorni seguenti, avrebbe detto che la sua vampa era più grande dell’altra, oppure che squagghiò pi ultima, si è spenta dopo.

La stridente differenza tra i resoconti di due vampe a quindici anni di distanza mostra quanto Palermo sia cambiata in questo lasso di tempo. Nei due piazzali dello Zen dove i ragazzini facevano le vampe, ora ci sono un campo di calcetto e un piccolo parco giochi progettato da Renzo Piano. A Ballarò, facciate diroccate che venivano lambite dalle fiamme di San Giuseppe ora sono coperte da murales d’artista alti quindici metri, meta di passeggiate artistiche e turismo “alternativo”. A largo Gerbasi, dove i ragazzini dell’Albergheria montavano la vampa nello slargo della strada non ancora asfaltata davanti all’Ex Karcere (centro sociale occupato nel 2001, oggi in via San Basilio), ora c’è una ricca residenza universitaria.

La turistificazione, il mercato, la politica hanno profondamente modificato alcuni spazi urbani, specialmente nel centro storico. Le voragini lasciate dallo spopolamento del secondo dopoguerra, dalla speculazione edilizia in periferia, dai crolli dovuti all’abbandono, sono state in parte riempite, in parte camuffate da qualcos’altro. Il controllo istituzionale sul territorio è aumentato, quello mafioso è meno visibile, si è trasformato. Le narrative dei luoghi sono cambiate drasticamente – basti pensare a Ballarò.

Per molte persone che ci abitano, la trasformazione è preferibile. Giovani adulti cresciuti facendo le vampe dicono che ormai è tutto cambiato, che negli ultimi anni le cataste di legna si fanno troppo alte, troppo vicine alle case e alle macchine posteggiate, che si brucia troppa plastica, che i ragazzini di oggi sono troppo esagerati, troppo violenti, troppo scafazzati, maleducati. Meglio non farle più le vampe, ormai sono solo degrado.

Il discorso sulla trasformazione dei quartieri è delicato. Questo articolo non è certamente un’ode nostalgica a un’antica tradizione. Le preoccupazioni e i desideri degli abitanti che sperano nella riqualificazione urbana del centro sono certamente legittimi, e se il rito delle vampe dovesse in futuro estinguersi autonomamente, non ci sarebbe niente da aggiungere. Il punto è che sta avvenendo l’esatto contrario: il fenomeno delle vampe a Palermo continua a crescere, sebbene stia diventando qualcosa di molto diverso dalla festa tradizionale, con significati rituali stravolti, inediti attori e nuovi scenari urbani e digitali, modificate percezioni da parte degli spettatori.

Le violente trasformazioni del rito raccontano gli altrettanto violenti cambiamenti della città, la disgregazione dei quartieri, l’indebolimento della solidarietà e dei tradizionali strumenti di coesione delle classi popolari, l’aumento del conflitto e della rabbia sociale e l’esponenziale aumento della repressione istituzionale.

Protagonisti di questa storia sono i ragazzini dei quartieri popolari, nati negli anni della crisi, cresciuti nella dissoluzione del welfare pubblico e di quello mafioso, in famiglie sempre più precarie. La maggiore presenza dello stato nei loro territori non ha determinato per loro maggiore protezione, ma ulteriore destabilizzazione. La famiglia, la scuola, la chiesa cattolica, i servizi sociali, le reti clientelari, il lavoro informale… tutte le istituzioni preposte alla cura, alla riproduzione sociale, alla produzione, stanno vivendo un periodo di forte crisi e di conseguente perdita di autorità. D’altra parte, questi ragazzini hanno subito negli ultimi anni nuove e pesanti forme di controllo, rafforzate dalle restrizioni pandemiche, che hanno determinato una crescente e attiva presenza delle forze dell’ordine in quartieri come lo Zen e Ballarò, in cui fino a dieci anni fa la polizia in genere neanche entrava e dove invece adesso interrompe falò con gli elicotteri.

Le vampe di San Giuseppe sono esemplificative della nuova politica dello spazio pubblico a Palermo: espressione di forte identità culturale delle classi popolari, pratica di gestione autonoma dello spazio pubblico attraversata da conflitti tra le diverse componenti sociali dei quartieri, non esente da violenza e prevaricazioni, le vampe sono continuate attraverso i decenni nella sostanziale indifferenza delle forze dell’ordine, in zone marginali della città, nel centro storico abbandonato e nelle periferie di edilizia popolare. Oggi, la tolleranza è finita. Le vampe sono diventate oggetto di una vera e propria guerra, che mobilita ingenti risorse e dispiega forze di polizia, vigili del fuoco e tribunali per cercare di scongiurare la preparazione delle cataste di legna, per spegnere i fuochi una volta accesi, e per indagare i responsabili dopo.

I ragazzini resistono, sentono ancora forte il valore della prova del fuoco, della manifestazione pubblica di coraggio, per strada e su TikTok. La repressione esaspera il conflitto, lo scontro è inevitabile e, in quanto tale, diventa il centro del rito; i ragazzini lo cercano, lo pianificano, lo gestiscono; la polizia ne diventa coprotagonista in negativo, pupazzo di carnevale in carne e ossa. Una forma tradizionale di appropriazione dello spazio pubblico attraverso il rito si trasforma in tattica di guerriglia, irrisione del potere attraverso la provocazione fisica, sovversione violenta dei divieti. E come ogni rito, anche le vampe riescono nell’impresa di imporre l’ordine al mondo, di dare agli esseri umani la parvenza del controllo sulle grandi forze che regolano l’universo intorno a loro: ogni anno, i ragazzini, da soli riescono ad accendere i fuochi, nonostante i divieti e gli elicotteri, gli idranti e i mezzi blindati, le telecamere e i lacrimogeni. Per un fugace momento, il buio della sera di fine inverno viene illuminato dalle fiamme. Anche se a bruciare è più plastica che legno. Anche se il coraggio va mostrato a volto coperto. Anche se comporterà denunce, arresti e processi. La festa del santo compie il prodigio di coordinare il malcontento, di dare ai ragazzi le energie per sfidare il potere e per tenere testa alla polizia; ma il meccanismo rituale intrappola il conflitto sociale, gli impedisce di entrare nella storia, di formularsi politicamente. Spentosi il fuoco delle vampe, si spegne la protesta.

La persistenza delle vampe di San Giuseppe è certamente una forma di resistenza al controllo da parte dei ragazzi di quartiere, ma l’esercizio di tale resistenza produce effetti disgreganti. Le comunità si spaccano, il pubblico si allontana dagli attori, ne prende le distanze. Gli adulti partecipano meno. I ragazzini sperimentano uno spazio di totale autonomia, ma perdono la protezione dei grandi, che si divertono a guardarli far la guerra con la polizia, ma li lasciano soli a giocare. La festa di passaggio non celebra nessun passaggio: saltato il fuoco delle vampe non si diventa grandi. Il rito urbano di San Giuseppe, sempre più legato alla marginalità, turba gli spettatori, anche coloro che ne sono stati attori qualche anno fa, quando andavano in scena copioni rituali meno violenti. La comunità degli adulti consuma lo spettacolo dei ragazzini ribelli, ma non vi si rispecchia, non approva. La repressione esacerba la violenza rituale, scaricandone la responsabilità sui ragazzini. È un gioco troppo pericoloso, troppo crudele. Come nel film I miserabili di Ladj Ly, la violenza collettiva dei ragazzini esprime la loro estrema vulnerabilità sociale, la perdita del controllo da parte degli adulti, la deresponsabilizzazione delle istituzioni di riferimento, che esercitano coercizione e controllo senza assumersi alcuna responsabilità di cura.

UN PUGNO DI VANDALI

Una città in guerra con i ragazzini è una città malata. La guerra non si svolge solo nelle piazze dei quartieri la sera del 18 marzo, continua nei social, sui giornali e in televisione, si nutre di narrazioni che colpevolizzano i ragazzi e invitano all’intervento deciso delle forze dell’ordine, circoscrivendo la questione a un problema di ordine pubblico, di volgare vandalismo. Sulle pagine online dei quotidiani locali, i commenti sono pressoché unanimi: si tratta di delinquenti che meritano la galera, o forse sarebbe meglio prenderli a pietrate, come fanno loro con poliziotti e vigili del fuoco. Sono ragazzi, quasi bambini, ma questo elemento la stampa lo menziona di passaggio. Le vampe sono un uso barbaro, inconcepibile in una città “moderna”, che solo l’arretratezza e l’ignoranza di un pugno di vandali mantiene viva.

La condanna delle vampe è una delle contraddizioni amare di una città che per alimentare il mercato turistico cavalca il mito della convivenza pacifica tra arabi e normanni, patrimonializza le tradizioni folkloriche di un secolo fa, ma disconosce ogni forma di cultura popolare contemporanea che manifesti conflitto sociale anche in forma indiretta, bollandola come rozza, incivile, retrograda. Pelle meridionale, maschere europee.

Le vampe, per San Giuseppe o per altri santi in altri momenti dell’anno, sono una tradizione millenaria che continua in molti centri siciliani senza richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli elementi sono gli stessi: cataste di legna in spazi urbani, fuoco, ragazzini protagonisti, comunità in festa. L’antropologia l’ha già raccontato. I lavori di Ignazio Buttitta (Le fiamme dei santi, Meltemi, 1999), Orietta Sorgi e Nara Bernardi (Le vampe di Palermo, Archivio delle tradizioni popolari siciliane, 1985) ricostruiscono la storia millenaria della tradizione, il senso rituale del ciclo delle stagioni della natura, del passaggio dall’adolescenza all’età adulta, del cosmo e della società che si rinnova. Eppure, dire tutto questo oggi non basta a sovvertire i discorsi dominanti. Le narrazioni ufficiali, nei rari casi in cui viene riconosciuta la profondità storica e la ricchezza culturale del rito delle vampe, leggono i fenomeni violenti degli ultimi anni come perdita dei valori, secolarizzazione del rito, pretesto per fare casino. Esemplare, in tal senso, l’immancabile servizio di Striscia la notizia sulle vampe, raccontate come vandalismo “in nome della tradizione, ormai trasformata in distruzione”. L’auspicio formulato dall’inviata nel 2022 è “più controllo” per evitare devastazioni. La cronaca degli ultimi anni l’ha smentita: aumenta il dispiegamento di polizia ma anche la violenza degli scontri, il volume delle inchieste e i Daspo emanati ai ragazzini nei giorni successivi.

Le narrazioni ufficiali fanno eco alle azioni istituzionali, mirate a reprimere i comportamenti illeciti senza farsi carico della responsabilità politica della violenza. Due anni fa, il questore Laricchia, parlando alla festa della polizia qualche settimana dopo San Giuseppe, fece “il punto sul crimine nel capoluogo siciliano” denunciando la connessione tra traffico mafioso di stupefacenti, diffusione del crack tra i giovanissimi, “atti di violenza inconsulta e fine a sé stessa” e “azioni criminali” in occasione delle vampe, “branchi selvaggi” di adolescenti e baby gang arabe. La droga non c’entra. La violenza delle vampe sarà anche fine a sé stessa, ma non è inconsulta. È effetto della campagna di criminalizzazione, legata al quadro più generale della nuova politica degli spazi pubblici a Palermo, segnata dal crescente esercizio di controllo e da una sempre maggiore intolleranza per le forme di socialità autonoma e popolare. A farne le spese sono principalmente i ragazzini, dipinti come vandali irredimibili e sempre più esposti alla violenza, con sempre minori protezioni. (eugenio giorgianni)