Succede che nel cuore dell’estate uno torni “giù” per qualche giorno, nel posto in cui è cresciuto. Per noi meridionali che viviamo a Nord, questa espressione – tornare giù – è densa di significati. Si tratta spesso di un viaggio a ritroso in cui quella locuzione – giù – può alludere a stati mentali, a sentimenti, a roba dell’anima, più che della geografia.

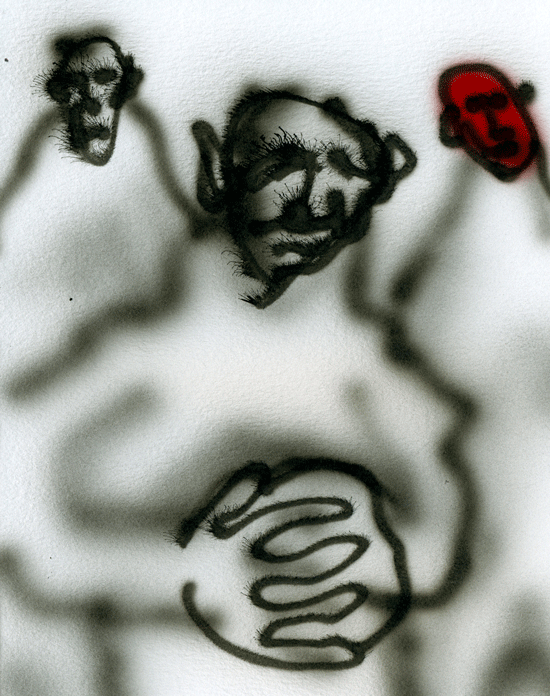

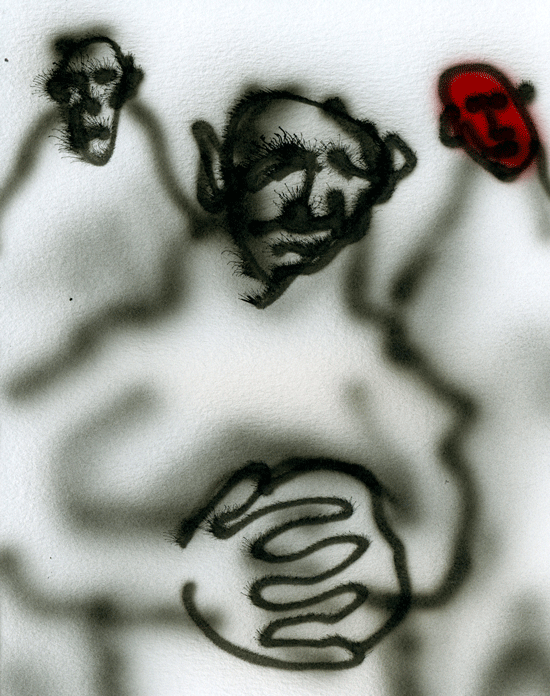

E succede che fai quattro passi in quei luoghi consueti, dove hai camminato milioni di volte e che ormai riconosci a stento; e più che passeggiare stai eseguendo un obbligo, un dovere verso la tua memoria; guardare e guardarsi intorno. Case, piazze, strade, si cammina in una specie di sonnambulismo torbido. Ma quando incroci qualcuno, uno sconosciuto, un passante qualsiasi e ti capita di guardare le facce della gente – i volti e le loro maschere provvisorie – quella è un’altra storia; quello è lo sguardo che conta, se vuoi capire davvero le cose.

E infatti sono le facce a parlarmi silenziosamente, in questa mia escursione in terra irpina. Facce di gente normale che incontri per strada; facce che senza volere comunicano, parlano, si lamentano o urlano senza aprire bocca; e ti muovono qualcosa dentro, una sensazione più forte della solita noia o delusione che questi ritorni mi provocano. Perché colgo un’aura di malinconia che quei volti emanano – una tristezza profonda, insondabile, eppure evidente, irredimibile. Naturalmente nessuno evoca esplicitamente questo senso di malinconia, ognuno tiene coscienziosamente in piedi la rappresentazione della propria vita agostana, tra spezzoni di vacanze e complicate reunion familiari al capezzale di vecchi con l’Alzheimer. Ma il messaggio mi arriva dentro, diretto, potente; e mi sembra inequivocabile – frutto della misteriosa telepatia del quotidiano, quella per cui basta incrociare uno sguardo per indovinare un dolore o un pezzo di vita.

È pur vero che di solito vediamo quello che vogliamo vedere. Riflettiamo quello che siamo. I luoghi, i contesti, persino le pietre sono specchi che parlano la nostra lingua e ci rispondono accordandosi col nostro umore. Eppure stavolta la tristezza che aleggia nelle piazzette, nei bar, negli androni, non mi sembra propriamente un’illusione. È qualcosa che si tocca, quasi. Qualcosa che irrancidisce sotto al sole agostano.

E mentre sto lì a decifrare questa sensazione che aleggia nell’aria ferma, da qualche fondo di coscienza emerge un’altra parola chiave: sconfitta. E ci sta: la sconfitta si accoppia bene alla tristezza. Forse sto cominciando a capire qualcosa di più. Le persone sembrano così tristi perché danno l’idea di aver perso qualcosa – come reduci di guerra, però sbarbati, ben vestiti e ben nutriti. Una guerra non convenzionale, combattuta a un altro livello, su altri campi di battaglia. Ecco: il concetto di “sconfitta” è un passo avanti; siamo dentro una malinconia da perdita irreversibile. Questo è ciò che vedo nelle facce della gente che si trascina sui marciapiedi sconnessi, dello scopino che la mattina presto pulisce i resti della miserabile movida in centro, dei padri di famiglia che tornano a casa con un sacchetto della farmacia strascinando i piedi, di qualche raro giovanotto laccato e disorientato che a mezzogiorno si è appena alzato dal letto; dei pensionati che cercano con lo sguardo le luminarie agostane e non le trovano perché il comune ha finito i soldi e per quest’anno nisba. E le facce delle famiglie obese: padre madre e figlio unico, tutte taglia XXL, che litigano stancamente strattonandosi l’uno con l’altro.

Ah, l’obesità: anche quella sembra parlarmi. L’obesità mi sembra in aumento, ma non è una grassezza gaudente, di chi si abbuffa per onorare la vita; no, è un lasciarsi andare – soprattutto nella palude familiare –, uno scivolamento lento, una obesità interiore, potremmo dire, una pesantezza del cuore, perché tanto non c’è molto altro da fare che entrare e uscire da rosticcerie e pizzerie e pasticcerie e riempirsi l’anima di trigliceridi. A onor del vero non mancano, la mattina presto, camminatori e runner – in luccicanti e incongrui completini colorati alla moda; ma anche loro sembra che con quello sforzo stiano più che altro aderendo a un dettame di religiosità civile: provare a tenersi in forma è l’adempimento di un obbligo, l’adesione a un modello social o televisivo; vanno a correre la mattina presto con lo stesso spirito con cui i loro genitori andavano in chiesa.

Tristezza e sconfitta. Abbasso la testa pure io. Scanso le merde dei cani e continuo ad arrovellarmi. Passo attraverso luoghi consueti ma ormai estranei. La Galleria Mancini è diventata un antro buio e deserto. Quarant’anni anni fa era l’epicentro civile della città, la sede della gloriosa US Avellino, dove tutti gli sfaccendati soggiornavano cercando di afferrare qualche novità di mercato o di spogliatoio; in questo periodo dell’anno se eri fortunato potevi incrociare don Antonio Sibilia, il presidente, di ritorno dall’Hotel Sheraton di Milano – l’uomo di cui eravamo orgogliosissimi: quale altra squadra poteva vantare un patron accusato di tentato omicidio di un procuratore della Repubblica? Adesso, quel civico è diventato, chissà perché, un rifugio di dentisti – e non trovo nessun nesso tra calcio di provincia e odontoiatria. E del resto perché mi metto a cercare nessi misteriosi tra le cose, tra i ricordi e il presente? Credo ancora alle mappe occulte? Al Segreto celato nel quotidiano?

E la modestissima zona industriale, rachitica come un ragazzino mal cresciuto. Un furgoncino scarica tre operai manutentori che entrano alla Fiat, simbolo di eterne promesse di riscatto che finiscono in cassa integrazione e incentivi all’esodo. E anche l’esodo potrebbe acquisire la maiuscola e diventare l’Esodo! E assurgere finalmente a figura biblica: l’uscita da un lavoro di merda verso la terra promessa della precarietà (di merda), dei lavoretti col cognato, dell’orticello di famiglia per risparmiare sulla spesa.

Perdita, sconfitta, tristezza. E a forza di rimuginare, finalmente mi si accende una lampadina di razionalità: è tutta colpa di Orhan Pamuk se sono così cupamente meditabondo. Ho in valigia Il libro nero – sono alla duecentesima lettura – e mi sono semplicemente autosuggestionato. È lui, Pamuk, il cantore della malinconia del Bosforo, della decadenza della vecchia Istanbul della sua adolescenza. La tristezza della sua prosa è contagiosa, come una scoria radioattiva. Era il protagonista del suo libro che – moderno Hurufi inconsapevole – leggeva le lettere sui volti dei suoi concittadini, quelle lettere spaventose che definivano destini futuri e malinconie struggenti. È Pamuk che racconta del senso di sconfitta che tutti i turchi della sua generazione si portavano dietro: violentemente occidentalizzati dal terribile padre Ataturk, pieni di sensi di colpa sia per non essere riusciti a diventare davvero occidentali adempiendo al comando paterno, sia per averci provato tradendo le glorie arcaiche – persi per sempre nel limbo struggente dei vinti, degli incompiuti.

Si ma che diavolo c’entra l’Irpinia con l’Anatolia? Questa correlazione, per quanto stramba, non mi abbandona. Di quale sconfitta è portatrice la giovane ragazza che sistema nella sua vetrina mutande, calzini e capi di abbigliamento da quattro euro e cinquanta? E il vecchio barista scocciato che raccatta i giornali unti e guarda l’orologio alle sei di sera e non vede l’ora di tirare giù la serranda e andarsi a chiudere in casa? E gli anziani che deambulano come piccioni frastornati alla ricerca di un cornicione che li ripari dal sole. Che sconfitta storica stanno portando sulle loro spalle inconsapevoli, tutti costoro – bravi cristiani, innocenti, stanchi e sudati?

Il Comune è in dissesto cronico permanente. Non ci sono soldi per fare nulla, neanche le mediocri feste di paese che negli anni scorsi servivano a sollazzare il popolino – sempre pronto a lamentarsi dell’ospedale o delle strade, ma altrettanto pronto a lanciarsi nei karaoke più pacchiani. Il quadro politico è all’insegna della improvvisazione più dilettantesca, dopo l’esaurimento del vecchio ceto democristian-piddino che aveva gestito il passaggio alla seconda repubblica. Agosto in Irpinia è tradizionalmente il mese della festa, quella del rientro dei migranti, il periodo in cui le famiglie si riuniscono e si scambiano auspici e speranze per l’autunno che arriva. Ma quest’anno non mi pare vibri nessun tipo di allegria in giro. Probabilmente quando muoiono gli anziani, anche i ritorni di massa si diradano. La ricostruzione è completata – con frequenti buchi che resteranno tali per l’eternità, come la bocca sdentata di un vecchio o di un infante. Il centro storico mi sembra sempre vuoto e il generoso tentativo degli urbanisti di “riprodurlo” a tavolino, mi lascia una sensazione di tristezza ancora più devastante, come un allestimento scenico che alla millesima replica non convince più nessuno.

Il 23 novembre del 1980 poche pietre erano rimaste in piedi, in quella parte antica della città. Hai voglia a ricostruire, a salvare gli archi o ricreare le topografie. La città aveva perso il suo cuore e nessun trapianto glielo avrebbe restituito. Passo davanti alla Torre dell’Orologio, anch’essa ricostruita. Mi ricordo che proprio là sotto c’era la vecchia sede di Dp; l’avevano sgomberata nell’83, mi pare, spostando le poche suppellettili col biroccio di Mandulino, che guidava a colpi di bestemmie un cavallo più anziano di lui. Intorno era tutto pericolosamente in bilico. La Torre spezzata a metà aveva troneggiato per anni su quel panorama di rovine, diventando forse il vero simbolo della città. Avrebbero dovuto lasciarla così. Adesso la nuova versione se ne sta lì, anonima, inutile, nessuno la guarda – mentre il moncone spezzato era monito, memoria, persino bellezza. Poco più in là un brutto monumento celebra le centinaia di caduti di quella notte fatale, la nostra Laylatul Qadr, la nostra notte del Destino. Ma i vivi? Chi li celebra? Chi ne ascolta i lamenti sommessi?

Piano piano mi si schiarisce il quadro. Si, effettivamente anche questi luoghi sono reduci da una guerra persa. Un conflitto a bassa intensità durato decenni. Anche qui la malinconia è quella di una occasione sfuggita per sempre, di un qualche tipo di tradimento. La festa è finita. I soldi sono arrivati, sono passati e non si è riusciti a usarli per dare un profilo, un volto, un’anima, una vocazione nuova a questi luoghi. E sono rimasti in sospeso tra l’antica storia di tufi sbriciolati ed una malamodernizzazione che non porta futuro, lavoro, speranze. I fondi di coesione, il Pnrr, i progetti europei, il super-bonus e i fondi regionali: Godot attende le ultime gocce di droga che possono tenere in piedi il corpaccione esausto della provincia. Ecco la malinconia pervasiva e infettante: gli irpini, a cominciare dal capoluogo, sono in eterna transizione, come congelati dentro un lungo estenuante dopoguerra. E il terremoto è il trauma originario da cui non si guarisce – e la gente è consapevole che il meglio (se così si può dire) è ormai alle spalle. L’età delle speranze, dei progetti, dei ragazzini per strada a giocare a pallone tra barracane e tubi innocenti, dei morti seppelliti in fretta per cullare l’utopia di un riscatto, di un salto in avanti della storia.

Ne parlo col mio amico Giovanni Marino, davanti alla vecchia prefettura, nella speranza che la sua saggezza diradi queste nebbie di pessimismo. Giovanni è un agitatore culturale instancabile, pubblica libri sulla memoria civile dell’Irpinia povera, lancia scrittori di periferia, organizza convegni e feste dell’Unità, legge e studia come un ventenne anche se ormai ne ha più di settanta. Giovanni è una nemesi vivente: è il cugino basso, frenetico e comunista del grande Ciriaco De Mita e prima o dopo dovrò decidermi a romanzare la sua storia familiare. Ne verrebbe un bel racconto di queste terre e dell’Italia. Mentre il grande statista cresceva, alto, serafico, scalatore nato, nutrendosi nel brodo primordiale della Dc irpina, il cuginetto più giovane e ribelle, figlio del ramo povero della tribù, diventava attivista, sindacalista, entusiasta e velleitario prefiguratore di un altra idea di Irpinia e di cultura. Una specie di confronto a distanza tra due mondi dentro la stessa famiglia, lo stesso paese, le stesse piazzette dissestate, la stessa storia. E chiacchierando con lui – l’intellettuale di provincia pieno di ardori e buone intenzioni e proprio per questo trascurato e negletto, come nelle sceneggiature di Ettore Scola – mi viene fuori la più scontata delle conclusioni: il clima di sconfitta e tristezza che si respira qui è quello dell’Italia intera; Avellino è la metafora della nazione (e De Mita buonanima ne sarebbe stato orgoglioso); un paese senza sfide, senza speranze, senza rivolte. Dove non ci sono neanche più i soldi per festa/farina/forca e le badanti in giro sono più numerose dei giovanotti, che appena possono tagliano la corda verso l’estero o rosicchiano la rendita familiare aspettando chissà quale svolta che non arriverà.

I turchi sotto Erdogan hanno avuto la loro botta adrenalinica: venti anni di bolla immobiliare, di tsunami di calcestruzzo e farlocche suggestioni neo-ottomane. E anche la vicina Napoli emette sussulti al ritmo della macarena turistica, inseguendo disperate speranze di ricchezza, di rinascita, di emancipazione (ma quando mai un popolo si è riscattato vendendosi e friggendo zeppole e panzerotti?). Qua invece, in mezzo al verde suntuoso delle “zone interne”, nessuno reagisce più a niente. Il malato sembra rassegnato al peggio.

I beati anni del terremoto. La modernità che arrivava a stanarci; non avevamo vecchi minareti anatolici da contemplare – i nostri, di minareti erano tutti crollati; e i tronconi rimasti ci facevano vergognare, come anche le pezze, gli stracci, i tufi senza intonaco, i cani liberi per strada, e i ragazzotti a mettersi in fila per farsi ammazzare dall’ amianto dell’Isochimica. E nessun runner girava allora ad autoconsolarsi con una corsetta – eravamo gente seria, pia e incattivita.

Meglio anticipare il rientro a Nord. Un salto al camposanto e la promessa silenziosa di non tornare – i buoni propositi che durano sempre pochi mesi. (giovanni iozzoli)